Une étude portant sur 48 pays d’Afrique subsaharienne met en lumière les effets paradoxaux de l’ouverture commerciale sur l’industrialisation manufacturière. Si les ressources naturelles jouent un rôle déterminant, des chercheurs du Cedres suggèrent qu’une meilleure gouvernance et un secteur financier plus développé pourraient inverser la tendance.

Aké MIDA

L’ouverture commerciale, perçue depuis longtemps comme un moteur du développement, montre des effets contrastés dans les pays d’Afrique subsaharienne. Bien qu’elle puisse stimuler la croissance à court terme, elle semble freiner l’industrialisation, notamment dans les pays riches en ressources naturelles, selon une étude réalisée par des chercheurs du Centre d’études, de documentation et de recherche économiques et sociales (Cedres) de l’université Thomas Sankara du Burkina Faso. Cette analyse, couvrant 48 pays d’Afrique subsaharienne de 1990 à 2021, met en évidence des résultats révélateurs.

L’ouverture commerciale, qu’elle soit endogène (découlant des capacités internes des pays) ou exogène (imposée par des politiques extérieures), a un effet négatif sur l’industrialisation manufacturière dans la région à long terme. Toutefois, la recherche montre que cet impact est particulièrement marqué dans les pays riches en ressources naturelles, tandis que les effets sont plus ambigus dans les pays moins dotés. Ce constat provient de l’étude intitulée « Ouverture commerciale et industrialisation manufacturière en Afrique subsaharienne : le rôle des ressources naturelles », publiée dans la Revue d’analyse des politiques économiques et financières (Rapef, décembre 2023). Cette étude a été menée par Naavourétéon Palenfo, Achille Augustin Diendéré et Minkiéba Kevin Lompo du Cedres.

Les chercheurs soulignent que la gouvernance et l’efficacité des politiques économiques jouent un rôle crucial pour transformer les défis de l’ouverture commerciale en opportunités de croissance industrielle. Ainsi, l’effet négatif de l’ouverture commerciale endogène sur l’industrialisation est atténué lorsqu’une gouvernance efficace et un secteur financier solide sont présents.

Effet ambivalent

Depuis les années 1990, les pays d’Afrique subsaharienne ont vu leur ouverture commerciale augmenter de manière significative, avec un taux moyen de 55 % d’ouverture. Cela place la région parmi les plus intégrées au commerce mondial. Cependant, malgré cette dynamique, l’industrialisation manufacturière reste faible, avec une contribution du secteur manufacturier au Produit intérieur brut (Pib) ne dépassant pas 12 % en 2019, loin des chiffres observés en Amérique du Nord ou en Asie de l’Est.

L’étude distingue deux types d’ouverture commerciale : endogène et exogène. L’ouverture exogène, souvent imposée par des politiques internationales de libéralisation, a un impact négatif à long terme sur l’industrialisation. En augmentant les échanges internationaux sans adapter les structures industrielles locales, elle fragilise les entreprises nationales face à la concurrence étrangère, menant à une désindustrialisation.

Pour l’ouverture endogène, la situation est plus complexe. Dans les pays riches en ressources naturelles, l’effet est aussi négatif : ces pays exportent leurs matières premières et importent des produits manufacturés, ce qui décourage le développement d’une industrie locale. Dans les pays moins dotés en ressources, l’impact est plus ambigu et dépend de divers facteurs.

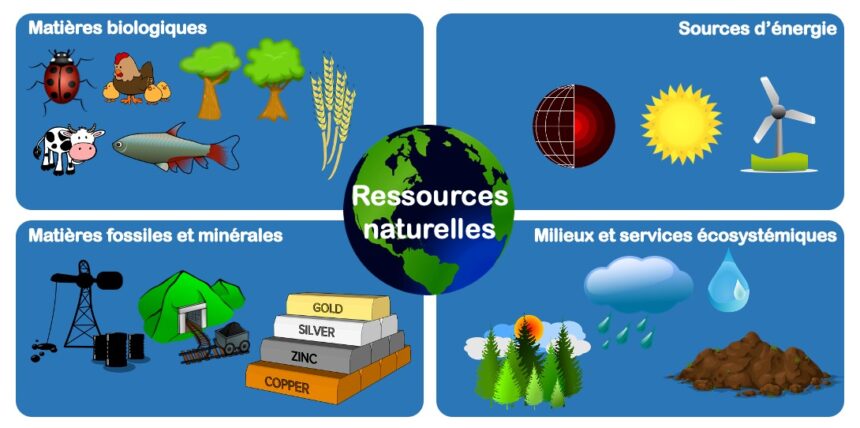

Les ressources naturelles jouent un rôle central dans cette dynamique. Les pays riches en ressources semblent moins enclins à développer leur secteur manufacturier, car ils sont davantage orientés vers l’exploitation de leurs matières premières. Ce phénomène est souvent qualifié de « malédiction des ressources naturelles », qui freine la diversification nécessaire à l’industrialisation.

Gouvernance et approche inclusive

L’étude met en évidence un facteur clé : l’efficacité gouvernementale et le développement du secteur financier. Les pays qui réussissent à améliorer la qualité de leurs institutions et à renforcer leur secteur financier bénéficient davantage de l’ouverture commerciale. Une gouvernance efficace et un secteur financier robuste peuvent ainsi réduire les effets négatifs de l’ouverture sur l’industrialisation.

L’analyse propose plusieurs pistes pour améliorer l’industrialisation en Afrique subsaharienne. Tout d’abord, les pays riches en ressources naturelles doivent diversifier leurs économies. Il est impératif de réduire la dépendance aux exportations de matières premières et encourager le développement du secteur manufacturier. L’accompagnement des entreprises locales est crucial pour favoriser cette transition.

Ensuite, l’amélioration de la qualité des institutions et du secteur financier reste indispensable. Les politiques doivent renforcer la compétitivité des entreprises locales et créer un environnement favorable aux investissements dans le secteur manufacturier.

Enfin, les investissements directs étrangers (Ide) doivent être redirigés vers le secteur manufacturier. Bien que les Ide entrants se concentrent principalement sur l’exploitation des ressources naturelles, les gouvernements pourraient adopter des politiques visant à attirer des investissements dans les industries locales, par exemple en créant des zones économiques spéciales.

En somme, les résultats de cette étude montrent qu’une approche inclusive et diversifiée est nécessaire pour surmonter les défis industriels de la région. La transformation économique de l’Afrique subsaharienne passe par une meilleure gestion des ressources naturelles, une gouvernance renforcée et un secteur financier plus développé.